本文是一篇日语留学生论文,本文主要使用了对音法、历史比较法等方法,采用了万叶假名、日语方言等材料,对单/复元音问题、P 音问题和甲乙类假名的来源问题等日语语音史上数个难题进行了探讨。

第一章 序説

1.1 問題設定

1786 年 2 月 2 日、イギリスの学者 William Jones はカルカッタの学会で「Onthe Hindus」という論文を発表し、サンスクリット語について以下のように述べた。

「サンスクリット語は、その古さもさることながら、驚くべき構造を有している。ギリシャ語より完璧で、ラテン語より複雑であり、どちらよりも巧妙であるが、動詞の語根や文法において、これらの言語と偶然とはとても思えないほどの強い類似性を持っている。実際、その類似性の強さは、どんな文献学者でもその三つの言語をすべて調べれば、おそらくは既に消滅してしまった共通の源から派生したのだと信じずにはいられないくらいである。同様にギリシャ語やラテン語ほど顕著ではないにせよ、ゴート語とケルト語も、他の言語との混合も見られるものの、サンスクリットと同じ起源を持っていたと考えられる。さらに、今日のテーマが古代ペルシャを論じるものであったなら、古代ペルシャ語を同じ仲間のリストに加えてもよかっただろう」[1]。

William Jones の以上の論述は二百年以来頻繁に引用され、歴史比較言語学の濫觴とされている。ヨーロッパにおける歴史比較言語学の理論の影響を受け、日本語の言語史に目を向ける学者は上田万年で、上田は 1898 年に「帝国文学」に「P 音考」を発表し、現代言語学の理論に基づいた論説として嚆矢の価値がある。その後、有坂秀世、橋本進吉など一連の学者が登場し、日本語音韻史の領域に進出してきた。

1.2 先行研究

上代日本語の音韻組織についての研究成果を紹介する。

張昇余は「日語漢字音の研究」のなかで、日本語漢字音の源流について、文献の考証や音韻組織に対する分析を行い、幾つかの啓発的な結論を提出した。

森博達(1981)は「唐代北方音と上代日本語の母音音価」の中で万葉仮名を利用して上代日本語の音韻組織を再建した。彼の研究には二つの特徴がある。まず、漢字を選択する習慣を分析し、それによって、「日本書紀」の中で使われた万葉仮名をα群とβ群に分類し、α群とβ群はそれぞれ異なる性質をもち、ひとまとめにして使用できないと主張した。その点から資料に対する謹慎さが見える。また、彼は唐代の西北方言にも考慮を入れて問題を解決しようとした研究方法が注目される。

Samuel E.Martin(馬三畏)は約 1000 ページほどの大著「The Japanese Lan-guage Through Time」の中で文献を考察することにこだわらず、日本語の方言を主な論拠として、歴史比較法を徹底的に運用したうえで早期の日本語の母音と子音の歴史をさかのぼった。当時のプリンストン学派の理論の影響を受けたかもしれない。そのなかでは、ヤ行子音[j]は*[d]からきたという新しい見解を述べた。その後の Alexander Vovin に引き継がれた。

第二章 上代日本語の音韻組織を再建する・母音

2.1 単一の韻部

本節では 単一の韻部だけを使った音節について音韻を再建する。表 3-表 11 から単一の韻部のみ使った音節を抜き出して表 13 になる。

当時の日本人は、中国語の発音に基づいて、表したい日本語の音節との近さにより漢字を選択するのは当然だが、しかし、中国語と日本語の音韻組織はぴったり合うものではなく、多少の一致しない部分があるに違いない。そういう不一致な部分は漢字を選ぶ人の判断を乱して韻部の一貫性を破壊する同時に、音価の具体的な特徴もそこから見抜くことができる。そのため、韻部の比例を注意しなければならぬ。研究する価値が最も高いのは第一類と第二類で、それをもって上代日本語の音韻体系の一部を再建することができる。第三類は複雑である。Ka/Ko1 のような完全に規則がみられない音節もあるしある程度規則性をとらえられる音節もある。それについて個々に、具体的に分析しなければならない。

しかし、上古漢語の音韻にさかのぼると、「乃」と「母」はすべて之部から出たものだということがわかる。之部の基本母音はほかならぬ、まさに[ə]である。沼本克明は既に蟹摂字の呉音が上古漢語の性格をもっているということを指摘し、そのため、「乃」と「母」はまだ上古漢語の之部から分化していなく、[ə]の状態に停滞したと推測できる。「乃」と「母」は非常に常用な語彙として、音韻変化の規律に抵抗する力がある[5]。普通話のなかでは、いくつかの常用語彙はほぼ二千年以前の発音が残されている。たとえば、「的」(「之」に対応する)、「他」(韻腹は低母音を保持する)などの日常用語は上古漢語または早期の中古漢語の特徴を保っている。

2.2 二韻部で規則的な音節

まず、二つの韻部を使う音節を帰納して、表 15 になる.「回数比率」は回数の少ない方が総回数を占める比率で、小数第 2 位まで表示する。

Bjarke Frellesvig(2010)はもともと po1 と po2 の区別があったが、「古事記」と「萬葉集」の時代になって区別できなくなったということを指摘した[6]。また、mo1 と mo2 はただ「古事記」のなかで書き分けたが、「万葉集」のなかではひとまとめに扱うようになってしまった。また、平安時代に至るまでko1 と ko2 は依然として分けて書いたが、しかしほかの音節の甲乙類の区別はもう消えた。甲乙類の区別の崩壊は持続的な過程であるということを認識しなければならない。そのため、i と wi はもとより甲乙類の区別があり、文献の時代になると合流し、本来書き分けた埃部と央部字も混雑して使うようになったと一先ず推定する。

Ki2 は同じく埃部と央部字を使う。埃部字は奇寄綺宜義の五つで、すべて重紐 B 類で、それに対して、Ki1 は重紐 A ・ B 類の両方がある「伎」を除いて、90%は重紐 A 類であり、はっきり対立しており、強い傾向性を示す。一般的には、重紐 B 類の特徴は鈍音性の介音を有するとされ、そういう特徴は、後舌の基本母音を央・後舌化するという機能がある(李方桂 2015)。そのため、当時この五つの埃部字は性質上に央部字に近く、央後母音として扱われた。

me1 の問題は「賣」と「馬」という二つの阿部字を使うことである。それは「麻佳同韻」という特殊な音韻変化が反映される。鄭偉(2015)は、「広韻」、「経典釈文」など南北朝時代の南方方言に多少影響された資料のなかで、佳韻と麻韻は相通する例が存在していると指摘した。彼は以下のフォーミュラを提出した。

第三章 上代日本語の音韻組織を再建する・子音................................28

3.1 ア行子音.................................. 28

3.2 カ行子音とガ行子音.......................... 28

3.3 サ行子音とザ行子音.................................. 30

3.4 タ行子音とダ行子音.................................... 34

第四章 専題研究...........................................39

4.1 ハ行の源流..................................... 39

4.2 ヤ行音の来源................................. 43

4.3 特殊仮名遣の実質............................... 49

第五章 結論..................................51

第四章 専題研究

4.1 ハ行の源流

1898 年、上田万年は「語学創見」を発表し、後に「P 音考」と改名した。この論文は史的には 2 つの意義がある。一つは現代言語学の方法を運用して日本語を研究することで、もう一つは現代では摩擦音と発音するハ行子音はもとより[p]であったということを証明したことである。その後、橋本進吉は P 音問題について研究し続け、ハ行音の源流はもっと深く認識されるようになる。

ハ行音の源流について、橋本進吉(1957)は「波行子音の変遷」のなかでもっと詳しく論述した。二つのプロセスに帰納することができる。①語頭のハ行子音は最初双唇閉塞音[p]で、奈良時代以後無声の摩擦音[ɸ](原文は「F」を用い、ここで彼の「双唇をせばめて発する摩擦音」という解釈により IPA の[ɸ]に転写)になり、ほぼ江戸時代の頃現代日本語の[h]または[ç]になった;②語中または語尾のハ行子音は同時期に摩擦音[ɸ]になるかもしれないが、平安時代中期の前に、[ɸ]は[w]に変わり、ワ行音に転じた。これは所謂「ハ行転呼」である。はる(春)を例にとる。

はる/paru/→/ɸaru/→/ haru /あらわす/arapasu/→/araɸasu/しかし、これはただ音価の問題を解決しかなく、音韻変遷の原因に触れる論述はすくない。

「ハ行音はこんにち喉音であるが、少なくとも平安朝のころはFであつたし、もつと古くはPであつたのではないかと想像されてゐる(橋本博士著作集第四冊)、もしさうだとすれば、正しく唇音退化現象の一翼をになふものと考へられるからである。そしてこのハ行音の変遷は、語中尾音においてハヒフヘホ(F)からワヰウヱヲ(w)への変化をおとし、やがてアイウエオとの混乱をまねくにいたる[19]。」

第五章 結論

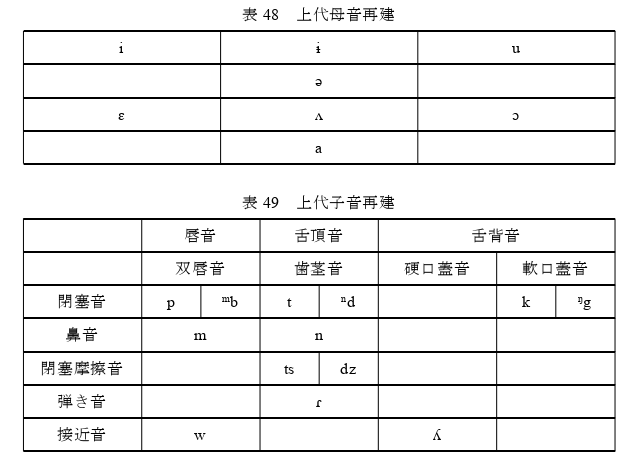

本文の分析によって、上代日本語の音韻組織は再建する。上代日本語の音韻組織は母音が 8(表 48)、子音が 13(表 49)あると考える。

参考文献(略)