本文是一篇行政管理毕业论文,本文总体架构是沿着“发现问题—提出问题—分析问题—解决问题”的思路搭建的。作为当今世界碳排放第一大国,中国减碳行动不仅有助于推动本国经济发展绿色化转型,同时对应对全球气候变化、实现全球可持续发展具有重要意义。

1.绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

工业革命以来,经济快速发展刺激了煤炭、石油等能源的使用,导致了二氧化碳等温室气体的大量排放。据IEA发布的《全球能源回顾2021》1有关碳排放数据显示,虽然2020年全球碳排放总量受新冠疫情的影响下降了5.8%,但2021年全球二氧化碳排放总量同比增长4.8%,接近2019年峰值,碳排放形势十分严峻。二氧化碳等温室气体排放增加所导致的气温上升,将影响人类的生存及生态系统的平衡。为防止灾害的发生,各国就积极应对气候变化达成了共识。其中,已有60个国家承诺在2050年实现二氧化碳的零排放。

自2006年起,中国成为全球最大的碳排放国家,其碳排放总量不断攀升。据IEA公布的数据显示,2019年,中国碳排放量达98亿吨左右,占全球总排放量的27%。由于二氧化碳等温室气体排放量显著增加,中国气温变化显著。中国气象部门发布的《中国气候变化蓝皮书(2020)》2表示,1951-2019年间,每十年中国平均气温升高0.24摄氏度,高于全球平均水平。

面对日益严重的全球性环境问题,中国开展碳排放治理已是迫在眉睫。为了表达治理决心,中国在第七十五届联合国大会上承诺在2030年前实现碳达峰,并在2060年前实现碳中和。

1.2文献综述

1.2.1环境规制概念及强度测度

政府规制,指政府凭借其强制力对微观主体的经济活动实施某种限制,以缓解市场失灵问题(Stigler,1971)。随着时代发展,政府规制目的不限于维护经济市场竞争,同时还包含了保护环境、保障公民健康及生命安全等社会性目的(植草益,1992)。从社会福祉角度来看,环境规制是指政府通过采取相应政策工具约束具有负外部性的经济活动,以加强环境保护,实现可持续的经济和生态发展(彭海珍等,2003)。

目前,有关测量环境规制强度的方法较多,包括单一指标法、综合指数法、赋值法等。

早期,部分学者采用已颁布的环境法规数量衡量环境规制程度(Acemog lu等,2012;郑思齐等,2013)。鉴于各地环境法规内容及严格程度存在异质性,多数学者则使用各地实际污染治理成本衡量环境规制的强度(张成等,2011;沈能,2012;Shapiro等,2018;胡志高等,2019;杜龙政等,2019)。然而,张文彬等(2010)表示某个地区污染治理成本高并非该地环境规制程度高,而是因为该地环境污染严重而需要大量的治理资金。相较于投入型指标,绩效型规制指标被认为更适合反映环境规制执行程度。为了规范相关主体的生产行为,相关部门按照有关规定向排放污染物的生产经营者征收排污费,部分学者将排污费收入作为绩效型规制指标(王兵等,2010;李青原等2020)。随着环境税法的不断完善,环保税收成为学者研究环境规制的新指标(Neves等,2020;Khan等,2021;刘金科等,2022)。此外,考虑到政府环境规制目标是减少污染物排放量,部分学者直接采用单一污染物的减排效果衡量环境规制程度(Marconi,2012;Cao等,2012;张华等,2014;Fe-ng等,2020)。金刚等(2018)则采用政府查处的污染违法企业占全部工业企业的比值来衡量环境规制执行强度。

2.地方政府环境规制强度影响碳排放的理论分析

2.1环境规制相关理论

2.1.1公共产品理论

作为公共经济学研究的基础,公共产品理论的“身影”最早出现古希腊哲学家亚里士多德的《政治学》中,他在该书中强调公办教育的重要意义。新古典综合学派创始人萨缪尔森对公共产品理论的发展贡献巨大,其于1954年发表的《公共支出的纯理论》奠定“公共物品”相关研究的基础(萨缪尔森,1954)。萨缪尔森在该文中首次提出“公共物品”这一概念,个人对公共物品的使用不会对他人消费公共物品产生任何影响,从而突出了公共物品的非竞争性。随后,马斯格雷夫在《财政学原理;公共经济研究》中强调了,公共物品具有非排他性特征。与私人产品不同,公共产品的数量及成本变化与消费人数多少无关,进一步完善了公共产品理论。

马斯格雷夫认为公共物品必须严格满足非竞争性与非排他性特征,并提出了“纯公共物品”概念(徐德信,2007)。布坎南则认为,若严格按照非竞争性与非排他性划分公共物品与私人物品将窄化公共物品的范围(布坎南,1965)。与新古典主义学者不同,布坎南认为公共物品的界定应根据其提供方式而定,因此提出了“俱乐部物品”这一概念。“俱乐部物品”强调了公共物品消费的非竞争性存在于一定规模的“俱乐部”中,而“俱乐部”则是具有消费排他性的组织。此外,奥斯特罗姆基于公共资源的现实困境提出了“公共池塘资源理论”。在该理论中,奥斯特罗姆从非排他性和高度竞争性阐述了被忽视的公共物品——“公共资源”。布坎南的“俱乐部物品”与奥斯特罗姆的“公共资源”囊括了私人物品与纯公共物品间的所有分类,共同组成了“准公共物品”这一大类,完善了公共物品的涵盖范围。具体公共物品分类如表2-1所示。

2.2地方政府环境规制强度影响碳排放的直接机理分析

作为治理污染、恢复生态环境的政策工具,地方政府环境规制手段主要包括了强制性的行政手段及激励性的经济手段(黄志基等,2015)。一方面,强制性的行政手段是指政府通过制定环境标准、颁布环保法规、设置配额等方式干预微观个体的生产行为(叶琴等,2018;李菁等,2021)。具体来说,强硬型环境规制依据相关标准和法规对不合格的污染企业进行行政处罚,或要求其停止高污染、高耗能的生产行为。行政手段的优点在于,地方政府凭借其强制性的命令能快速实现降低能耗与污染的目的。另一方面,激励性的经济手段是政府通过征税、补贴等方式引导企业提高能源效率,减少污染排放(王钰,2021;胡珺等,2020)。与强制性手段不同,以环境税等为主的激励性手段更强调政府对企业的引导作用。通过政府的引导,企业主动提高能源利用率,降低污染排放水平。两种手段共同之处在于通过将污染治理成本转化为企业内部成本,压缩企业的盈利空间,倒逼企业采取措施减少污染排放。

作为大气污染主要来源之一,工业部门成为政府废气污染治理的重点场域。地方政府通过强制性措施关停部分高污染企业,直接减少大气污染物的排放。此外,伴随着环境规制强度及治污成本的不断提升,企业所面临的经营压力不断增加。由于技术创新有利于降低污染治理成本,并提升企业经营绩效,因此部分企业更偏好绿色环保型技术转型(李菁等,2021)。直接关停部分高耗能企业及企业技术创新都有利于降低化石能源的使用,优化能源结构,进而控制二氧化硫等废气污染物的增加。不仅如此,废气污染治理也通过同源传递效应抑制了二氧化碳的排放(张华等,2014)。基于此,本文提出了研究假设1。

假设1:地方政府环境规制能有效抑制碳排放,且环境规制强度与碳排放呈负相关。

3.地方政府环境规制强度与碳排放现状描述.................................28

3.1地方政府环境规制强度现状描述——基于废气规制视角.......................28

3.1.1基于废气规制视角下的地方政府环境规制强度测算........................28

3.1.2总体特征.................................29

4.地方政府环境规制强度对碳排放的直接影响...........................38

4.1模型设定与数据说明......................38

4.1.1模型设定..........................38

4.1.2变量描述与数据说明.................................39

5.地方政府环境规制强度对碳排放的间接影响...............................49

5.1不同维度晋升激励的调节效应研究..................................49

5.1.1基于环保考核指标的分析..................................49

5.1.2基于官员年龄的分析.........................................51

5.地方政府环境规制强度对碳排放的间接影响

5.1不同维度晋升激励的调节效应研究

5.1.1基于环保考核指标的分析

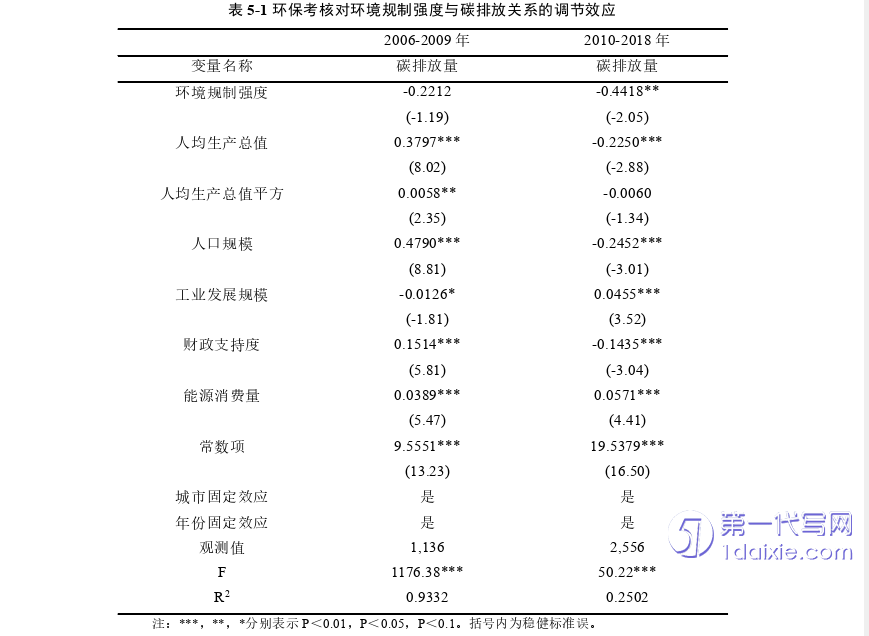

改革开放以来,“强激励”的经济绩效考核带来了一系列的环境污染。为此,中央政府在“十一五规划”中首次将环保绩效与政治晋升相挂钩,极大调动了地方官员治理环境的积极性。为了增强地区环境治理力度,中央政府不断提高环保指标在官员政绩考核中的地位。在“十二五”期间,中央政府所颁布的污染防治政策进一步完善了环保考核指标体系,弱化了对地方官员经济绩效的考核。为了验证研究假设2,本文借鉴宋弘和陆毅(2020)的做法,分组回归以验证日益完善的环保考核体系能否促进环境规制对碳排放的影响。考虑到2010年作为“十一五”期间环保绩效考核节点,地方官员会在该年份更重视环境污染治理,因此本文选择以2010年为界进行实证研究,准确地反映该指标的调节效应。

表5-1的结果显示,2010-2018年环境规制对碳排放具有显著的约束力,而2006-2009年环境规制对碳排放的影响并不显著。这表明环保绩效考核体系的不断完善,确实有利于调动官员从事环境治理的积极性,加大环境规制实施力度,实现碳排放收敛。此外,相关部门在“十二五规划”中强调,加强定期对主要废气污染物排放情况进行核查,完善相关考核及监察体系,这有效督促了地方政府积极进行废气污染治理(宋雅琴等,2007;刘磊等,2019)。

6.主要结论、政策建议及研究展望

6.1主要结论

依据第二章提出研究假设,本文通过双向固定效应模型检验了地方政府环境规制强度对碳排放的直接及间接影响,所得结论如下:

(1)当前,我国环境规制并没有引发“绿色悖论”。在废气治理的视角下,地方政府环境规制与碳排放呈显著的负相关,并通过了稳健性检验。废气污染物与二氧化碳同根同源,提高废气规制强度有助于协同抑制二氧化碳的增加。人均生产总值的系数显著为正,虽然其二次项与碳排放呈负向关系,但并未通过显著性检验,表明我国并未跨越环境库茨涅兹曲线的拐点。此外,人口规模、工业发展程度、能源消耗量、财政支持度也在不同程度上促进地区碳排放的增长。

(2)官员的晋升激励显著促进了环境规制对二氧化碳的减排效果。在前一个五年规划的基础上,“十二五”规划一定程度地弱化了经济考核指标,并完善了环保指标考核内容。在这一转变下,地方官员环境治理绩效与职位晋升关系更为紧密,极大调动了实施环境规制的积极性,提高了环境规制的减排效果。其次,随着官员选拔标准的调整及环保考核指标的完善,年轻的领导干部较难以通过短期目标实现政治晋升,进而将注意力转向环保等领域,因而55岁以下领导干部积极作为,促进了环境规制对碳排放的制约作用。

(3)在逐步检验法及相关检验的论证下,本文发现了以废气治理为主的环境规制影响碳排放的间接传导路径。1)环境规制促进了产业结构高级化发展,但第三产业发挥不充分等原因制约了产业结构高级化的减排效应,因此中介效应并不显著。2)虽然环境规制对产业结构合理化有积极影响,但未通过显著性检验,即环境规制也难以通过产业结构合理化发挥其减碳作用。

参考文献(略)