本文是一篇人力资源管理论文,本文基于AMO理论,结合组织情境和个体因素,通过传统的实证研究方法展开探讨参与型领导对员工跨界行为的作用机制(研究一)。

第1章绪论

1.1研究背景和意义

1.1.1研究背景

自2020年新冠疫情肆虐以来,企业所面临的环境发生了重大变化,疫情带来的压力改变着企业的运行机制和生存模式。同时,5G时代的快速发展也进一步导致了企业所处环境更加复杂,企业若想在如此动荡的环境下继续生存并做到更进一步,必须跳出自身舒适圈,着眼于外界,以获取足够的信息和资源从而在竞争中取胜。所以,鼓励内部员工展开跨界行为的企业接踵而至。跨界行为(boundaryspanning behavior)是指发生在组织或组织单元的边界上,个体通过跨越边界进行物质和信息资源交换的沟通与协调性活动(刘小娟等,2015)。目前跨界行为的相关研究主要是聚焦于团队层面,有学者指出,团队层面的跨界行为是由个体层面聚合而来(Marrone et al.,2007),即跨界起源于个体。因此,探讨员工跨界行为的诱因以及影响因素,成为了学术界的重点议题。

现有关于跨界行为的研究中,大多研究基于任务导向,认为员工跨界的主要目的是为了完成任务。不少研究也证实了跨界行为能提升团队绩效以及任务绩效等(Marrone et al.,2007;袁庆宏等,2015;Faraj&Yan,2009)。但也有研究从个体自身出发指出,跨界行为可能会对个体的生存能力、产出和工作满意度等有一定的影响(薛会娟,2010;刘小娟等,2015),这也意味着个体可能会通过跨界行为来为自身获取大量信息和资源以促进自身进步和发展。因此,从不同的维度对跨界行为进行探讨是非常有必要的,本文参照Wang(2018)的研究,基于目标导向,将员工跨界行为区分为任务型跨界以及学习型跨界。

1.2研究内容

本文旨在探讨不同视角下员工跨界行为的影响因素和前因机制,总的来说分为以下5个部分:

第一章为绪论部分。这一部分首先从现实和理论背景出发,提出本文的研究问题,然后针对研究所提出的问题,阅读已有文献,阐述学术价值和实践启示,并根据本文研究确定技术路线以及指出创新之处。

第二章为理论基础与文献综述。这一部分从理论入手,介绍AMO理论的发展以及现状并解释与本文的契合度,然后对本文的主要研究变量进行回顾,了解相关研究的现状以及存在的缺口,最后,通过总评整合,为本研究提供理论基础。

第三章为本文的研究一,即通过结构方程模型探讨参与型领导与员工跨界行为的净效应关系。这一部分主要包括模型构建与研究假设、研究设计以及数据分析三大板块,使用Mplus8.0、Amos23.0等软件系统对所提出研究假设进行检验。

第四章为本文的研究二,即使用定性比较方法从整体视角对研究一进行补充。主要包括深化研究模型、校准、必要性条件和充分性条件分析四大模块,通过QCA3.0软件确定造成员工跨界行为的核心条件和边缘条件,并进一步构建动态化的组态路径。

第五章为研究结论与展望。主要是将本文的两个研究整合起来,与已有成熟的研究对话,提出本文的理论意义和实践意义,并针对研究过程中存在的问题和不足,指出可改进之处和未来研究展望。

第2章理论基础和文献综述

2.1 AMO理论

AMO最早的起源是期望理论所提出的绩效函数,之后,学者们在此基础上不断完善和发展,提炼出来AMO框架,该框架认为员工的行为和绩效是受能力、动机和机会三种因素决定的(Appelbaum et al.,2000)。但是各学者就三种因素如何发挥作用存在一定的争议。最主流的即为创始人Appelbaum所指出的三者是共同产生作用的,即互相交互产生作用。也有学者认为三者之间并无关联,是相互独立的,对于员工或者人力资源管理实践而言,无论提升哪一个,都能影响后续行为和绩效(Boxall&Puecell,2003)。目前有很多实证研究也基于此展开研究,例如Cui和Yu(2021)通过实证研究分别证实了能力、动机和机会对于员工创新绩效的线性作用。而Anna(2013)等认为三者之间是分主次的,并非处于同等地位的,三者之中能力是促使行为产生的基本要素,机会和动机作为辅助元素协助能力产生作用,即能力可以单独影响个体行为,且拥有能力的个体其行为还会受到动机和机会的作用,但是如果能力不存在,则这两个元素无法单独对行为和绩效产生影响。

鉴于AMO理论的包容性和广度,目前还未有系统的有关AMO理论的量表,其测量经常根据学者们研究不同而产生区别。例如王震等(2018)在验证领导和人力资源管理实践对于员工服务创新的影响作用时,使用自我效能感、内在动机以及工作自主性来衡量服务创新能力、服务创新动机以及服务创新机会。李群(2021)等人通过AMO理论将工匠精神作为员工产生幸福感的能力基础,职业成长机会为员工提供了主动投入工作和获取幸福感的内在动机,组织容错氛围则给予员工更为优良的环境进而为员工提供更多机会。Anna(2013)等学者则是结合前人的研究,从自我效能感和训练两个视角测量能力,以欲望来测量动机,用能力支撑、政策和程序以及人力资源管理的实施效果来测量机会维度。此外,Cui和Yu(2021)在探索员工创新绩效的前因条件时,从个体和团队两个层面对AMO进行了测量,其中创新自我效能感用来衡量创新能力,内在动机测量员工的创新动机,创新机会则是使用团队层面的团队知识共享测量。

2.2参与型领导

2.2.1参与型领导的概念

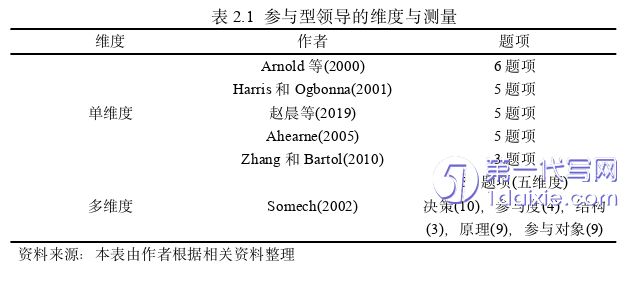

参与型领导作为一个心理学和管理学的交叉构念(彭坚等,2021),最初是在上世纪50年代开始被关注,诸多学者进行了相关的研究,美国著名组织心理学家Rensis Likert(1961)总结得出参与型领导应遵循相互支持、集体决定以及高标准三个原则,即领导者应该进行换位思考,了解员工的需求以及期望,与员工建立心理契约,激励员工积极参与到组织决策中,从而形成高标准的目标,以激励团队中所有成员努力工作,进而提升绩效。随着研究的不断发展,20世纪末期,Kahai等(1997)学者首次对参与型领导进行了明确的定义,他们指出参与型领导是指领导者鼓励下属积极参与到决策过程中,并与下属分享决策权力的行为。之后有学者在前人基础上进一步指出,参与型领导者不仅会鼓励员工参与到组织决策中,还会从实质上提供一定的信息和资源帮助其进行决策(Miao et al.,2013)。随着环境的动荡以及组织内部的结构不断变化,学者们加入了个性化的概念,将参与型领导定义为旨在让员工参与决策和解决问题的一种领导方式,特别关注员工并为员工提供个性化的支持(Chan,2019)。总的来说,参与型领导与“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”类似,重点在于领导者通过重视员工并且将员工纳入到管理决策的队伍中,以集结众人智慧做出更加精良的决策。据此,本文通过总结前人经验,将参与型领导定义为领导者通过为员工提供更多的关注、支持、资源以及权利,以激发员工参与到组织管理中,解决组织中遇到的问题并做出更优良的决策。

第3章参与型领导对员工跨界行为的作用机制......................22

3.1概念模型的提出..................................22

3.2研究假设...................................23

第4章员工跨界行为的组态前因................................35

4.1数据校准......................................35

4.2必要性分析................................36

第5章结果与讨论............................44

5.1研究结论..................................44

5.2理论意义...............................45

第4章员工跨界行为的组态前因

4.1数据校准

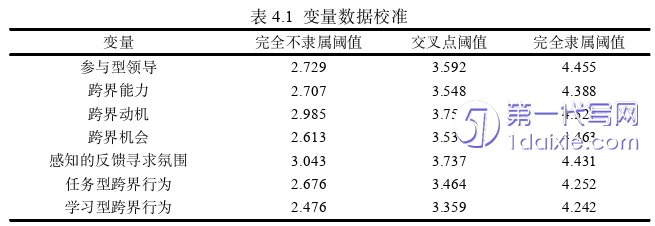

鉴于本文使用的方法为模糊集定性比较方法,该方法其变量值的隶属范围在0-1之间。而本文使用的是五点李克特量表,因此,在进行进一步分析之前,需要使用fsQCA软件将各变量进行校准。在校准过程中,需要考虑到数据的分布以及比例来设定完全隶属值、交叉值和完全不隶属值。在对本次研究收集的数据进行了全面分析之后,本文并未采用5-3-1的简单校准方法,而是将平均值作为本文的交叉点阈值,然后分别增加和减少一个标准差来判定完全隶属阈值和完全不隶属阈值。最终,各变量的详细阈值标准如表4.1所示。

第5章结果与讨论

5.1研究结论

本研究以AMO理论为基础,通过结构方程模型(SEM)和模糊集定性比较分析(fsQCA)两种方法探索了员工跨界行为的成因。结果表明,参与型领导能够促进不同视角下的员工跨界行为,跨界能力、动机以及机会的中介作用也得到了部分证实,且反馈寻求氛围能调节参与型领导的正向作用。此外,本文还得到有关任务型跨界以及学习型跨界的6条组态路径。具体来说:

首先,本文验证了参与型领导对员工跨界行为的正向影响。以往研究虽然从个体和情境层面对员工跨界行为的前因进行了探索,但有关参与型领导与跨界行为的之间的关系研究相对较少。因此,本文展开探讨二者之间的关系,结果与以往的研究也相契合,即积极的支持型领导方式能促进员工跨界行为的产生(Walumbwa&Schaubroeck,2009;张征,2021)。参与型领导作为一种自下而上的领导方式,积极引导和鼓励员工参与到管理工作中去,同时给予员工一定的心理授权,以提升其工作自主性(王娟等,2019)。这种自主性符合高环境不确定下的员工需求,即他们更希望获得来自领导的支持,而非指导。因此,下属在接收到来自领导的支持和鼓励后,会积极进行自我管理,并投入到工作中去(Marrone et al.,2022),同时,这种高支持也会激励团队内部员工与外界积极进行互动行为((Edmondson,2003;Tesluk&Mathieu,1999)。依此逻辑,当个体身处参与型领导的情境下时,更愿意表现出跨界行为,这一观点也得到了证实。

其次,就中介机制而言,本研究证实了跨界能力和机会在参与型领导与任务型跨界之间的作用,也证实了跨界能力、动机以及机会在参与型领导与学习型跨界之间的中介作用。这与AMO理论观点所契合,即个体行为会受到能力、动机和机会三个方面的影响(Appelbaum et al.,2000;王震等,2018)。需要注意的是,跨界动机在参与型领导与任务型跨界之间是不显著的。究其原因,任务型跨界行为其目的在于实现组织目标,完成自身工作任务,这一目的本身对个体而言不可抗拒,且组织也会对此进行一定的督促。因此,对于员工而言,无论其自身有无动机去通过跨界行为来完成任务,在必要时都得去进行。而在后续的定性比较分析中,引起任务型跨界的两条路径也进一步证实了即使没有跨界动机存在,任务型跨界也有可能产生。

参考文献(略)