本文是一篇护理毕业论文,目前国内关于恶性恶性肿瘤儿童父母PTSD的研究较少,本研究拟在国内文化背景下以三元交互理论为基础,以社会支持为外部环境因素,反刍思维为内部认知因素为切入点,探索恶性肿瘤儿童父母社会支持、反刍思维与PTSD的作用机制,为从个体内部可控因素出发探索缓解恶性肿瘤儿童父母PTSD的干预策略提供新视角。

第1章引言

1.1研究背景及意义

儿童恶性肿瘤又称儿童癌症,是指在15岁以下(包括从出生到14岁)的儿童中诊断出恶性肿瘤[1],包含血液系统肿瘤和实体瘤两大类,目前是仅次于意外死亡的第二大儿童致死原因[2,3]。国际癌症研究机构(International Agencyfor Research on Cancer,IARC)和国际癌症登记协会(International Association ofCancer Registries,IACR)联合调查了来自62个国家、部门和地区的153个癌症登记机构2001-2010的数据,结果表明在此期间儿童肿瘤发病率以平均每年2.8%的速度增长[4]。我国国家癌症中心2000-2010年的数据显示我国儿童肿瘤发生率为871/10万人,死亡率为363/10万人,发病率增长速度与全球趋势基本一致[5]。每新增一个恶性肿瘤儿童就意味着新增两位恶性肿瘤儿童父母,并且当前医疗水平不断进步,恶性肿瘤儿童的生存时间延长,长期生存率提高[6,7]。因此随着儿童肿瘤发病率的不断增长和治疗方式的改变,恶性肿瘤儿童父母人群日益增大。

“得知自己的孩子患有危及生命的疾病”已被添加到《诊断与统计手册IV》(DSM-IV)中,作为一项足以引发PTSD风险的生活突发事件[8]。在恶性肿瘤的诊治过程中患儿体会到的是疾病本身和治疗带来的痛苦,而父母则需要承受更多来自生活工作轨迹改变、经济危机、患儿治疗的痛苦、疾病预后的不确定性等各方面的压力,存在较患儿更为严重的PTSD症状[9,10]。作为人类第四大最常见的精神障碍性疾病[11],PTSD会干扰患者的认知过程和执行功能[12,13]。不仅如此,约75%的PTSD患者患有重度抑郁症、药物滥用症和/或酒精依赖等精神合并症,PTSD人群自杀倾向比正常人约高2到3倍[14]。研究表明,恶性肿瘤儿童父母PTSD的发病率为4%~75%[15]。PTSD不仅会严重影响恶性肿瘤儿童父母的身心健康和生活质量,而且会妨碍其作出正确的治疗决定和向恶性肿瘤儿童提供足够的生活照顾及情感支持[16-18]。

1.2相关概念

1.2.1创伤后应激障碍

创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder,PTSD)是指经历突发性、威胁性或灾难性生活事件后导致个体生理、心理等方面出现一系列应激反应的精神疾病,是个体对经历的威胁到自己或者他人生命或导致严重的躯体损害的创伤事件的强烈心理反应,主要表现为反复出现闯入性的创伤再体验、回避与情感麻痹以及持续的高警觉状态。根据病程,可分为急性型(<3个月),慢性型(≥3个月)和迟发型(应激源后≥6个月出现症状)3种类型[27]。本研究中的创伤后应激障碍是指恶性肿瘤儿童父母在经历其儿童诊断为恶性肿瘤后而产生的生理、心理等方面出现一系列应激反应,本研究采用由姜潮教授等于2007年翻译的中文版PTSD平民版筛查量表。

1.2.2社会支持

社会支持(Social Support)是起源于精神病学研究的一个广泛术语[28],从不同的角度进行研究,社会支持所含的内容有所不同,因此对于社会支持的内涵研究者至今没有达成一致[29]。Turner[30]等从社会支持的实际作用分析,认为社会支持是指处于困境中个体的家人、朋友、同事等给予的物质、情感及信息帮助时所起的积极作用。Malecki[31]等则从他人的角度出发,他们指出社会支持是一种来自于他人的支持性行为,它可以加强个体对压力事件的适应能力,缓冲不利因素的伤害,高水平的社会支持能够减少PTSD的发生[32]。认知加工理论认为社会支持可以促进个体的认知过程和对应对策略的使用,这有助于缓解PTSD的症状[33]。社会支持可具体分为客观实际的社会支持与领悟社会支持,又被称为结构性社会支持与功能性社会支持。客观实际社会支持指个体收获到的物质方面和精神方面具体的实际支持行为;领悟社会支持则是指个体对已获得的社会支持的主观评价。领悟社会支持更能体现个体对社会支持的感受与满意度,研究认为领悟社会支持可能比实际获得的社会支持对心理健康更重要[34]。基于以上概念本研究中的社会支持是指恶性肿瘤儿童父母感受到的来自家人、朋友、同事及医护人员等的物质、情感及信息帮助,采用我国姜乾金[35]等学者引入修订领悟社会支持的评估量表。

第2章对象与方法

2.1研究对象

2.1.1研究对象来源

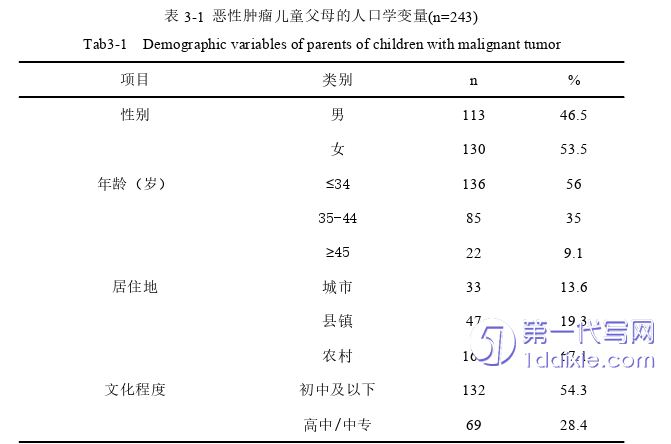

本次调查研究对象来源于江西省内三所三级甲等医院,于2021年1月至2021年6月采用便利抽样法选取在江西省儿童医院、赣南医学院第一附属医院、赣州市第一人民医院三所三级甲等医院住院的243例已确诊为恶性肿瘤儿童的父母。

2.1.2纳排标准

2.1.2.1恶性肿瘤儿童:

(1)纳入标准:①年龄≤14岁;②确诊时间大于一个月并在接受治疗或复发住院治疗者;

(2)排除标准:①有心脏病、糖尿病、癫痫、精神病等其他严重疾病;②病情严重,生存期小于6个月。

2.1.2.2肿瘤儿童父母:

(1)纳入标准:①满足患儿标准;②无认知障碍及精神病史;③自愿配合问卷调查

(2)排除标准:①未与患儿共同生活;②自身患有严重的身体疾病;③受到过家暴、性侵、重大车祸、近期丧亲、火灾、重大自然灾害等其他严重创伤。

2.1.3样本量计算

本调查研究中总自变量数24(一般资料调查表19项、领悟社会支持量表3个维度、反刍思维量表2个维度),按自变量的5~10倍计算,所需样本量为120~240。吴明隆[42]指出,若要追求稳定的结构方程分析结果,受试样本数最好在200以上。因此本研究选择200样本量,考虑20%的无效问卷,200*(1+20%)=240例,最终确定样本含量为240例。

2.2研究方法

2.2.1研究工具

2.2.1.1人口学变量调查表

由研究者根据研究目的和查阅相关文献后自行编制设计而成,包括恶性肿瘤儿童父母人口学资料以及恶性肿瘤儿童的人口学资料两部分,共19项。

2.2.1.1.1恶性肿瘤儿童父母一般资料:年龄、性别、居住地、婚姻状况、文化程度、职业状况、家庭月平均收入、目前是否还在上班、照顾患儿时间、是否有其他人帮助您照顾该孩童。

2.2.1.1.2恶性肿瘤儿童一般资料:年龄、性别、是否为独生子女、治疗阶段、疾病诊断类型、治疗期间有无手术、骨髓穿刺、输血等治疗、有无其他健康相关的病史、患儿医疗费用的主要来源、患儿患病期间是否接受过经济上的捐赠。

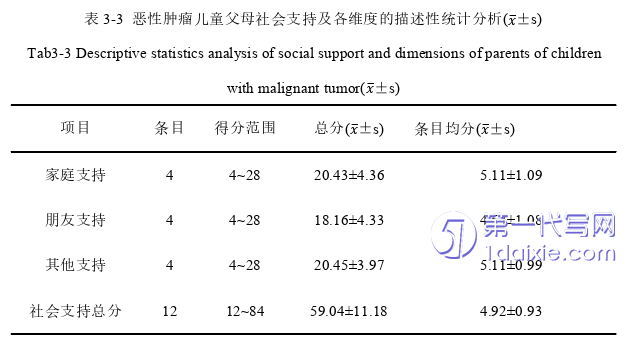

2.2.1.2领悟社会支持量表(perceived social support scale,PSSS)

量表由Gerg Zimet研发制定,我国姜乾金[35]等引入修订。该量表共有12个条目,均采用Likert 7级评分法,所有条目得分的累加所得即为社会支持总分,范围为12-84分,得分越高,表明其社会支持水平越高。该量表包括“家庭支持”、“朋友支持”和“其他支持”三个维度,每个维度下均有4个条目数。家庭支持维度所含条目分别是3、4、8、11,朋友支持维度所含条目为6、7、9、12,其他支持维度所含条目为1、2、5、10。在本研究中该量表全量表信度为0.91,家庭支持、朋友支持及其他支持三个维度信度分别为:0.831,0.790,0.820。

第3章结果................................12

3.1调查问卷回收情况..................................12

3.2描述性分析............................12

第4章讨论..................................41

4.1恶性肿瘤儿童父母社会支持、反刍思维及PTSD的现状分析...................41

4.2恶性肿瘤儿童父母PTSD人口学差异性分析................................................43

第5章结论与展望.....................47

5.1结论.......................47

5.2创新性...........................47

第4章讨论

4.1恶性肿瘤儿童父母社会支持、反刍思维及PTSD的现状分析

4.1.1恶性肿瘤儿童父母社会支持现状

本研究结果显示恶性肿瘤儿童父母社会支持总分为(59.04±11.18)分,3个维度的条目均分由高至低分别为:其他支持(5.11±0.99)分,家庭支持(5.11±1.09)分,朋友支持(4.54±1.08)分。综上可以看出本组恶性肿瘤儿童父母感受到的家庭支持与其他支持(亲戚、同事支持)比感受到的朋友支持更强烈,说明当儿童患有恶性肿瘤时家人、亲戚和同事更能给恶性肿瘤儿童父母带来心理上的帮助。这可能与恶性肿瘤儿童父母所处的人生阶段有关,在组建家庭后特别是有了孩子之后他们相比婚前会更多的回归于家庭与工作,这使得他们有更多的机会与家人、亲戚、同事分享内心的感受,心理依赖程度高,因此对家人、亲戚、同事的帮助与支持认可度越高。而成家之后他们与朋友相处的时间会普遍相对的减少,对朋友的心理依赖性降低,因此对朋友的帮助与支持感受度更低。此外,本研究在其他支持中纳入了医护人员的支持,在患儿患病期间对患儿父母而言医护人员的支持与帮助是非常重要的,她/他们对来自医护人员的帮助也非常敏感。本组研究中患儿父母在其他支持维度得分较高也可能与她/他们对医护人员的支持满意度较高有关。

4.1.2恶性肿瘤儿童父母反刍思维现状

本组恶性肿瘤儿童父母反刍思维总分为(36.92±11.13)分,条目均分为(1.85±0.56)分;侵入反刍条目均分为(1.96±0.68)分,主动反刍条目均分为(1.73±0.59)分。本组恶性肿瘤儿童父母侵入反刍得分高于主动反刍得分,这与蒲廷娅[45]以大学生为研究对象的研究结果相反。分析原因,这可能是由于儿童与成年人不同,他们大部分的生活由父母做决定,而保护好自己的孩子也是做父母的责任。因此在儿童确诊恶性肿瘤后,其父母会将事件的责任归咎于自己,认为是自己未能照顾好该儿童,未能及早发现和避免导致该儿童患上恶性肿瘤的因素。由于内疚、自责,恶性肿瘤儿童父母可能会更倾向于以一种消极的评价方式去思索当前的状态与情感。

第5章结论与展望

5.1结论

1.本组中的恶性肿瘤儿童父母PTSD处于中等水平,家庭月平均收入、社会支持及反刍思维对恶性肿瘤儿童父母PTSD有显著影响;

2.恶性肿瘤儿童父母社会支持可以直接对PTSD产生影响,也可通过反刍思维间接影响PTSD,间接效应高于直接效应。并且外部环境因素较个体内部因素更易受其他因素的影响,更不易控制。因此临床工作中对恶性肿瘤儿童父母PTSD进行干预时除了完善其社会支持网络,提高社会支持水平外也可从减少患儿父母反刍思维入手进行干预治疗。

目前国内关于恶性恶性肿瘤儿童父母PTSD的研究较少,本研究拟在国内文化背景下以三元交互理论为基础,以社会支持为外部环境因素,反刍思维为内部认知因素为切入点,探索恶性肿瘤儿童父母社会支持、反刍思维与PTSD的作用机制,为从个体内部可控因素出发探索缓解恶性肿瘤儿童父母PTSD的干预策略提供新视角。

参考文献(略)