本文是一篇法学毕业论文,本文尝试运用类型化方式明确各案之司法审判具体裁量标准。为了避免“公序良俗”规范被过度扩大滥用,侵害商事交易主体的私法自治,本文提出应借助比例原则这一工具以均衡性审查明确公序良俗应用范围之界限。

一、股份代持概述

(一)概念界定

股份代持,也被称为隐名出资、委托持股7,是指双方当事人以书面或口头方式订立股份代持协议,约定由被代持人实际履行出资义务,在公司章程、股东名册等公示文件中,隐去被代持人姓名,由代持人顶替被代持人名分的一种安排。借用他人名义的被代持人为实际出资人,而被借名者为目标公司名义股东。股份代持具备较强的灵活性与隐秘性,在商事实践中逐渐成为资本市场参与主体为达成各类交易目的而青睐的热门工具。

术语概念的明确解释为学术研究之基石,然股份代持一词并非我国相关法律法规予以清晰定义的法律术语,是近年来我国商事交易领域中常见的一种投资安排,是实务中约定俗成的表述,存在一定的法律空白。在传统商事实践中,通常情况下股东名册记载人与实际出资人名实一致,但股份代持却有悖于传统实践,在代持关系中实际出资人并非公司公示文件中显名股东本人。卡尔·拉伦茨曾言:“当抽象与一般概念及其逻辑体系不足以掌握某生活现象或意义脉络的多样表现形态时,大家首先会想到的补助思考形式是‘类型’。”8在研究探讨上市公司股份代持协议效力的司法判定这一问题之前,需对股份代持进行类型化辨别,从而能更深刻地理解其特征及实质,从而为后文打下基础。由于股份代持交易操作的变化性及复杂性,目前学术界对于其类型的划分尚未形成统一标准。以股份代持协议披露情况为标准,可将股份代持分为公司知情型代持与公司不知情型代持9。公司知情型代持是指实际出资人与代持人签订股份代持协议,对外隐名,但对内披露,即公司内部其他股东和董事、经理等管理层知情、默许或明示接受该协议,实际出资人内部参与公司日常经营管理及股东会相关决策。公司不知情型代持则是指不对公司其他股东和董事、经理等管理层披露代持协议,对内对外均完全隐名。以代持行为发生之不同时间节点为标准,可将股份代持分为目标公司上市前代持、目标公司拟上市阶段代持与目标公司上市后代持三类。鉴于当前我国监管部门强调上市公司需“股权清晰”,学界普遍认同对于不同时间阶段的上市公司股东股份代持现象均应严谨审慎对待。若以股份代持目的为标准,则可将其分为合法型股份代持与规避法律法规型股份代持。前述各种分类之间可能有一定程度的交叉重叠,或者呈现一定的包容关系,但分类标准的不同更利于我们以不同角度充分理解股份代持。

(二)股份代持关系之法律性质

上市公司股份代持协议效力的司法判定问题是理论与实务领域的难点问题,而梳理股份代持协议效力的重要前提之一,便是明确股份代持关系之法律性质。目前我国法律规范对存在于代持当事人之间的法律关系性质尚无统一定论,学界争论主要集中在代理关系说、信托关系说、合伙关系说及无名合同说这四类学说。代持参与人之法律关系性质均可被前述理论以特定角度论证说明,但四类学说各有其利弊及侧重。笔者认为应当运用类型化这一有力工具,以代理关系说解释公司知情型代持,以无名合同说解释公司不知情型代持,运用二元化解释方法妥善处理上市公司股份代持协议纠纷。

1.代理关系说

我国法律将委托代理关系进一步区分为直接代理与间接代理两类,代理关系说以发展较为成熟的间接代理理论解释股份代持关系。具体而言,代理关系说主张股份代持实质为一种间接代理,即实际出资人作为委托人,以股份代持协议这一委托代理合同委托名义股东作为代理人持有上市公司股份。该学说认为,公司知情型代持是一种公开的间接代理。我国法律允许此类代持关系中的委托人直接介入,也即在公司知情型代持中,因公司及公司内部股东知晓目标股份之真实持有者,被代持人在前述默示情况下可以代替名义股东直接介入参与公司内部经营。公司不知情型代持为不公开的间接代理,即一方面,被代持人作为委托合同主体可以对第三人行使其权利,也即是说,被代持人依约可对目标公司及目标公司内部其他股东行使权利;另一方面,委托合同之第三人也可以自由选择代持人或被代持人作为其请求之相对方10,也即目标公司及目标公司内部第三方股东可以自由选择是否同意隐藏于合同背后的被代持人浮出水面作为公司股东显名,这也是公司法所赋予其的对外转让同意权的体现。

二、股份代持协议效力司法判定现状及困境

(一)司法判定现状

当下,随着证券市场日益发展繁荣,公司因股份代持引发的纠纷数量也日益增长。笔者在聚法案例网站以“股份代持”为关键词检索2019年10月至2022年10月全国各级法院审理的案件,统计得到公司、证券等商事领域纠纷样本约1497起,合同纠纷样本1451起,仅2021年、2022年两年时间,股份代持纠纷案件便达1300起,数量颇多。考虑到本文所讨论核心问题为上市公司股份代持协议效力之司法判定问题,笔者将检索范围缩小至本文研究范围,经阅读比对排除无效样本后,得到有效样本共227件。

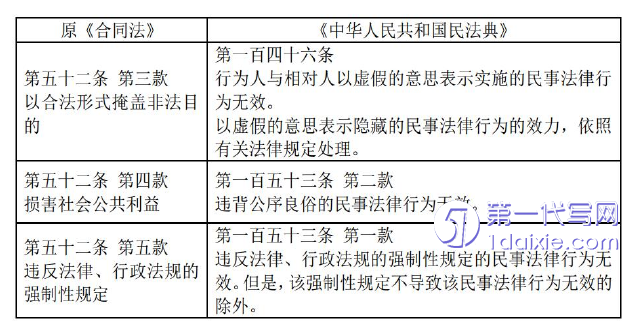

值得注意的是,样本案例纠纷所涉股份代持类型大多为规避法律或金融监管规章型代持,对于此类代持行为,法院大多以审查“控制者与挂名者之间约定的合法性”25为出发点开展后续说理论证。裁判者通常认为,上市公司股份代持协议本质上仍为合同,其效力判定可类推适用有限公司股权代持的相关规定,即原则判定协议有效,除非其存在合同无效的法定无效事由。然《民法典》生效前,合同无效的判断规则为原《合同法》第52条,《民法典》生效后,前述规则被拆分为“民事法律行为”部分的不同条款。考虑到本文所讨论的部分案件裁判于《民法典》生效前,为避免疑义,以下表格对比列示了上市公司股份代持协议效力判断常引条文之变化。

(二)司法判定困境

在前述天策案及杨林案两案中,法院的审判逻辑较为一致,即将金融监管规章纳入判决说理论证中,以“社会公共利益条款”为金融规章介入商事合同之桥梁,进而以代持行为损害公共秩序为由否定其合同效力。然前述两案宣判后,司法机关对于上市公司股份代持协议效力之司法判定却依旧陷入法律适用不统一、裁量权行使不当之类案不同判困境。以王雷与杨立强合同纠纷案30为例,在本案中,实际出资人杨立强与王雷签订《委托持股协议》,约定由王雷代杨立强持有恒铭达公司0.74%的股份。关于此协议效力,两审法院均认为案涉《委托持股协议》所约定的代持比例较小,仅占恒铭达公司的0.74%,不会对公众投资者产生较大影响进而损害公共利益,在我国法律并未明确禁止上市公司股份代持的前提下,审理法院判定代持协议有效。再如,在楼毅东与王锐股票权利确认纠纷一案31中,双方当事人约定由楼毅东代王锐持有其上海银行股份。关于此案中代持协议效力判定,上海市一中院认为案涉代持法律关系发生在上海银行上市之前,且楼毅东代持股份比例尚不足上海银行所发行股份的万分之0.1,不足以侵害社会公共利益,故判定代持协议有效。然而,在程毅与余钦股权转让纠纷一案32中,代持参与人为进行股份代持之商事安排,其在目标公司拟上市阶段便签订了《股权转让协议》。北京市一中院却认为《股权转让协议》虽签订于晓程公司上市之前,但金融监管规章规定公司上市需股权清晰,上市公司股权不得隐名代持,程毅与余钦的代持行为侵害资本市场交易安全,损害“社会公共利益”,故案涉代持协议无效。因此,由前文列举案例可见,由于“社会公共利益”并非我国法律规范予以明确量化标准之概念,司法机关对于上市公司股份代持行为的判定尚需结合代持比例、代持时间、监管强度、社会影响等多个角度综合审慎判断代持行为是否导致公共利益受损。然而商事实践纷繁复杂、变化多样,在强监管理念与规范定义模糊的双重作用下,司法机关的自由裁量权被放大,加剧了商事交易之不确定性,进而出现类案不同判问题。

三、股份代持协议效力司法判定困境之成因..................18

(一)强监管裁判理念的过度渗透...........................18

(二)金融规章干预代持协议效力的依据不明.................................19

(三)“公序良俗”规范的适用不一.....................................20

四、股份代持协议效力司法判定困境之应对..................22

(一)转变“穿透式”审判理念.......................................22

(二)明晰金融规章介入股份代持的司法进路............................22

(三)优化“公序良俗”规范的法律适用..................................25

结论.......................31

四、股份代持协议效力司法判定困境之应对

(一)转变“穿透式”审判理念“穿透”理念

最初出现于美国的税务穿透,后被美国监管部门扩大应用至金融领域。随着我国市场经济的蓬勃发展,资产管理业务日新月异,金融公司为谋取更大利润以多层嵌套、构建通道业务等方式推行资管计划。商事主体的过度逐利行为冲击我国金融秩序,为市场监管带来了新的考验。然旧有监管制度仅能在表层识别金融活动,其无法深入资管活动面纱之后,明晰其全过程进而判定嵌套行为之合规性。为发现资本活动表象背后之真相,“穿透式”监管理念应运而生,其自诞生伊始便成为金融界监管之热门工具。

“穿透式”监管原则最初出现于防治企业非法避税的税法领域,会计学中也有与之类似的理念,强调实质重于形式。在股份代持领域,该原则主要表现为监管部门采取资本端穿透,在出资实质与名义股东形式分离时逐层深入识别。值得注意的是,部分学者认为该监管方式是一种具体的监管举措,其自功能监管和行为监管两大举措中发展而来,本研究并不赞同此种观点。本研究认为,穿透式监管本质上是一种方法,其被金融监管部门用以探索发掘证券交易之本质,但它并不是具体的监管举措。“穿透式”监管旨在发现金融活动的真实属性,但发现资本端实际来源后,对该规避行为后续监管举措之选择适用,并不是穿透式监管原则所应考虑的问题。功能监管之关键在于明晰金融产品的功能,而行为监管之关键在于对金融机构机会主义行为的规制监督。因此,穿透式监管只是一种发现问题的方式。在具体的监管规则上,商事合同内部关系属于商法范畴,应遵循私法自治原则,避免司法沦为监管政策之附庸。进而言之,股份代持行为涉及多个法律关系,涉及《公司法》、《证券法》与《民法典》等法律规范的交叉适用,因此更需要遵循法律的体系性,取舍适用穿透式监管。审理机关在判定股份代持协议效力时,应当审慎使用穿透式审判思维,只有在案情符合明确的适用条件下方能适用。司法审判应当贯彻司法谦抑性与独立性思维,提高司法独立性以维护商事主体交易行为之意思自治,促进资本市场良性发展。金融监管规则具备灵活性和应急性,而司法审判则需要认识到自身独立性与特殊性,裁判机关应在遵循二者各自规律的前提下,审慎把握监管与审判的边界,从而寻找到二者临界点,形成良性互动,推动我国金融市场从行政治理向法律治理之转型。

结论

本文以上市公司股份代持协议效力的司法判定为核心研究方向。此问题的分析把握主要立足于司法裁判案例之梳理归纳,明晰司法裁判背后论证逻辑与依据选择。最终研究发现受强监管政策影响,上市公司股份代持协议的司法判定倾向发生明显转变。天策案、杨林案等代表性案例的出现可被视为资本市场严格司法的标志,彰显了我国金融监管部门从严规范金融活动,维护交易秩序安全之决心。然而,目前上市公司代持协议效力司法判定“类案不同判”困境的出现表明,在缺少足够法律依据和裁量标准的前提下,基于过度强监管价值取向做出的判决统一性欠佳,应当予以调整。

上市公司股份代持协议效力判定实际上需要解决的问题,是解答我国金融规章能否介入私法领域,直接作为干预股份代持协议之效力判定依据问题。从当前法律规范层级及相关理论研讨来看,这一问题的答案显然是否定的。我国法律出于对社会经济发展现状的理性考量,将合同无效问题限制在了法律、行政法规的规范位阶内,但过度排除金融规章之适用又不利于弥补立法之滞后性。证券活动灵活性较强,将其合同效力规制交由司法解决而非立法重构更具备合理性。我国司法实践中已有典型案例以“社会公共利益”为金融规章干预协议效力之司法进路,该论证具备理论基础与现实土壤。随着司法改革之深化,我国立法重现“公序良俗”概念以取代“社会公共利益”这一表达。在我国民商合一的立法体制下,“公序良俗”规范属性多元,兼具兜底条款与法律原则双重属性。其复合性属性弥补了法律的滞后与缺漏,将其作为金融规章干预上市公司股份代持协议效力之司法进路具备理论与实践合理性。

参考文献(略)