目录

Abstract

Key words

摘要

关键词

一、 问题和材料

二、 人情与利益的权衡:农地流转合同形式的选择依据

三、 人情约束与制度约束的互动:农地流转合同履行风险的防范机制

四、 赋予选择权于当事人:农地流转合同形式制度构建的应然选择

五、 余论:对农地立法的些许启示

参考文献

Abstract The parties to contract of transferring rural land select the contract form of transferring farm land by weighingthe human feelings and private benefits. In order to avoid the complexity of performing contract, the parties of transfer-ring farm land will consider the human trust if they select an oral contract, or consider the system if they select the writtencontract, and they will evade the risk by restrictive system of human feelings or restriction of legal system. Owing to theexistence of restrictive system of human feelings in the rural society, oral contracts of transferring rural land are performedwell. When legal system on the contract form of transferring rural land is created, the right of option of the contract formshould be given to the parties.

Key words Farm land transfer contract; Human feelings; Benefit; Trust

[摘 要] 农地流转合同的当事人是在权衡人情与利益的基础上选择合同形式的。农地流转合同的当事人或选择口头形式或选择书面形式的农地流转合同,是分别倚重于人际信任或制度信任来化解未来交易复杂性的,并分别借助人情约束机制和制度约束机制来防范合同履行风险的。由于乡土社会人情约束机制的现实存在,口头形式的农地流转合同的履约率较高。农地流转合同形式法律制度的构建,应将农地流转合同形式的选择权赋予农地流转合同的当事人。

[关键词] 农地流转合同形式;人情;利益;信任

一、 问题和材料

本文研究的是我们在十省实地调研中发现一个普遍存在的现象,即农民在土地承包经营权流转合同的形式选择上存在着依据流转方式的不同来选择合同形式的行为偏好。用作具体分析的材料是我们在十省实地调研中获得的一组数据及访谈笔录的部分材料。

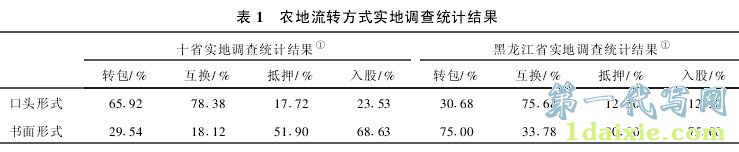

为了便于文章的论述,笔者将论述所涉及调查问卷的有关统计结果见表1。至于深度访谈的有关笔录,将在后面的论述中根据需要适时补充。

由上述统计结果不难看出,就全国范围而言,农民在农地转包、互换合同形式的选择上,普遍存在“重口头、轻书面”的行为倾向;而在农地抵押、入股合同的形式选择上,却存在着“重书面、轻口头”的行为偏好。与全国情况不同的是,黑龙江省农民在农地转包合同形式的选择上,却存在着“重书面、轻口头”的选择偏好。令人感到困惑的是,为何对于不同方式的农地流转,农民在合同形式的选择上存在着不同的行为偏好?基于现行农地法律制度要求农地流转合同采取书面形式的制度语境下②,农民为何置规定于不顾,在签订农地流转合同时或采取口头形式或采取书面形式呢?对于部分农民的此种“违法”行为,学者们多简单地将其归因于农民法律意识和风险意识的淡漠。难道农民真的如部分学者们所言,缺乏起码的风险意识和法律常识而“恣意妄为”吗?笔者认为,并非如此。农民之所以如此行为,与中国社会尤其是乡土社会固有的制约因素不无关联,即与农地法律制度适用的具体语境不无关联。

二、 人情与利益的权衡:农地流转合同形式的选择依据

在市民社会里,“陌生”的合同当事人缘于“交易一次性”的考量,可以不受人情的羁绊,仅需基于利益的计算从事交易。因此,他们在选择合同形式时,除了及时结清的小额合同因嫌麻烦而偏好口头形式外,对于其他类型的合同,他们都“利无反顾”地选择书面的形式,呈现出了“重书面、轻口头”的倾向。

然而,在我国农村,由于农业生产中的土地不能移,乡村生活中的聚族而居和家庭伦理中的血缘亲情等,导致了其生活和交往需要以构建长期、稳定及和谐的社会关系为要旨。欲达至这些目标,其成员在其日常行为交往中加重了情的成分。[1]与西方人的交往“重理不重情”不同的是,中国人尤其是乡土社会成员“重情不重理”。林语堂先生认为,“对西方人来说,一个观点只要在逻辑上讲得通,往往就能得到认可。对中国人来说一个观点在逻辑上讲得通还不够,它同时必须合乎人情。实际上,合乎人情,即‘近情’比合乎逻辑更受重视”[2]。据此可知,乡土社会成员“人情取向”的行为模式势必会影响其农地流转合同形式的选择,使其不能仅仅基于利益的计算,还须进行人情份量的考量,在一定程度上背离了民法理论关于市民社会“经济人”的预设前提。

若刨根问底的话,中国乡土社会成员之所以在选择农地流转合同形式时会基于人情份量的考量,主要是因为他们惮于“斤斤计较”地选择合同形式会使他们相当倚重的“人情链条”松弱甚或断裂;而维系他们之间关系的“人情链条”的松弱或断裂,轻则使他们成为“陌生”的熟悉人,失去赖以应付生活风险的屏障———人情网络,重则还会使交易相对方感到“有损颜面”而心存报复。对于他们中的部分人来说,这样的报复,一次就可能会导致灭顶之灾。正如托尼的比喻:“有些农村人口的境况,就像一个人长久站在齐脖深的河水中,只要涌来一股细浪,就会陷入灭顶之灾。”[3]更何况,乡土地域的相对封闭、交往对象的相对特定、交往内容的相对广泛,使得这种报复的机会不仅能够得以出现甚或广泛存在。另外,乡土社会成员在选择农地流转合同形式时关乎人情,还因为双方当事人被深深地“嵌入”人情运作的网络中,几无选择的余地。据部分社会学者的考证,乡土社会蕴含人情运作的交往(也包括交易)是通过“互欠机制”得以实现的。[4]又如费孝通先生所言,“亲密社群既无法不欠人情,也最怕‘算账’。‘算账’‘清算’等于绝交之谓,因为如果相互不欠人情,也就无需往来了”。[5]在这种“互欠机制”的驱使下,当事人在选择农地流转合同形式时即使心有不愿也不得不施人情于对方,如此循环往复、不见始终。由此可见,乡土社会成员在选择农地流转合同形式时关乎人情,是基于乡土社会背景下的,经过多次博弈并被证明行之有效的“生存理性”的惯习,体现于实践中的策略。

然而,乡土社会成员在选择农地流转合同形式时关乎人情,并不意味着他们忽视甚或漠视其利益的计算。尤其是在市场经济的今天,人情链条有所松弱是不争的事实,利益更是他们进行农地流转合同形式选择时所乐于计算的。不过,乡土社会中的“性情人”追求的是恩惠最大化,而不是经济利益最大化。一方面,乡土社会成员农地流转的收益函数中,“价格只是参数之一,货币不能作为唯一的衡量标准,还必须加上情感得失,依赖关系,过去所欠、所积或未来所需等要素”。[6]另一方面,在“互欠机制”的驱动下,蕴含人情互惠的合同形式选择所追求利益的过程和迂回,可能使人情的施予者获得的利益比直接的、即时的“算计”更大,也比赤裸裸的利益谈判(没有人情味)好处更多。据此可知,乡土社会成员选择合同形式时隐晦、迂回的个人经济利益的计较,实际上是乡土社会背景下“经济理性”的惯习在实践中的策略。

综上所述,乡土社会成员在选择农地流转合同形式时,往往会出现“生存理性”与“经济理性”的互动,进行人情与利益的权衡“三思而后行”。虽然这种权衡不免带有一定的主观色彩,但乡土社会特有的制约因素还是给他们提供了较为客观的权衡标准。当他们认为土地流转获得的货币收益远远超过其选择书面合同所可能造成的人情丧失的份量时,一般会选择书面合同来规避口头合同所蕴含的风险。反之,当他们认为土地流转获得的“蝇头小利”不足以弥补因签订书面合同而可能导致其人情链条的松弱甚或断裂所带来的损失,往往会选择口头合同而寄希望于对方尊重乡土社会的天然信用来履行契约。也就是说,一般情况下,人情关系越远、经济利益越大,农民选择书面合同的可能性越大;反之,人情关系越近,经济利益越小,农民选择口头合同的可能性越大。

在我国农村,人地矛盾较大,人均耕地较少,家庭承包农地是以“均田制”的模式得以实施的,因此,每户的承包地一般较少,其发生流转的收益有限。另外,家庭承包地多在亲朋好友之间以转包、互换等形式进行流转,故农民往往因顾及情面而不得不“甘”冒风险而多采用口头合同。这一点从表1得到了印证。依民法原理,得以流通的财产均可抵押,然而,家庭承包地一般较少,其流转价值有限,在实务中几无抵押的可能①;因此,能够抵押出去的往往是以其他方式承包的大宗土地。由于其涉及的经济价值较大,且多在“陌生人”之间进行抵押,故农民多基于利益的计较,无须顾及情面而采用书面形式的抵押合同,以避免口头合同所蕴含的风险祸及其预期利益;另外,根据笔者实地调研得知,以入股方式流转农地的情况,一般发生在我国部分经济发达地区。②在这类地区,农民以其土地承包经营权作价入股组成合作组织,并以入股的土地承包经营权作为分红依据,原土地承包合同不变。[7]由此可见,农地的入股流转,一般不是发生在农户与农户之间,而是发生在农户与合作组织之间,故以这种方式流转农地也就无人情可“虑”,故多采取书面合同。然而,这也不排除个别省份因人均耕地面积较多,家庭承包地因经济价值较高,即使在亲朋好友之间流转,颇具“风险意识”“经济理性”的农民在转包其承包地时,也多采用书面合同情况的存在,如黑龙江省因人均承包耕地较多,经济价值较大,即使是多在亲朋好友之间流转,经过人情与利益权衡的农民选择书面合同的比例也比较高,③这一点从访谈中也得到了证实④。那么,人们或许会问,人均耕地较多的黑龙江省农民在进行农地互换时,却为何较多地选择口头合同呢?他们的经济理性和风险意识又哪里去了呢?究其原因,农地互换的当事人在签订合同后立即交换各自承包地,双方几乎同时“占有”了对方的承包地,故农地互换合同属即时结清合同。对于双方当事人而言,几乎都不会面临对方当事人违约风险。因此,双方当事人只需顾及情面而无须太多地计较已“十拿九稳”的利益,从而呈现出“重口头、轻书面”的行为偏好,这也恰恰从另一侧面反映了他们在选择农地流转合同形式时所进行的人情与利益的权衡。

三、 人情约束与制度约束的互动:农地流转合同履行风险的防范机制

农地流转合同一般属非即时结清合同,自成立始至履行止,时隔少则几月,多则几年甚至几十年。由于时间间隔长,情况易变,农地流转合同如同其他非即时结清合同一样,能否按时履行充满着变数。因此,这就需要农地流转合同的当事人必须找到有效地简化交易复杂性的方式。否则,农地流转会因当事人缺乏合理预期而陷入停滞状态。信任无疑是简化交易复杂性的方式之一。诚如卢曼所言,“哪里有信任,哪里就有不断增加的经验和行为的可能性,哪里就有社会系统复杂性的增加,也就有能与结构相调和的许多可能性的增加,因为信任构成了复杂性简化的比较有效的形式”[8]。然而,信任虽具有化解交易复杂性的功效,却与交易风险相伴相生。信任所伴随的风险,或产生于信任本身的脆弱性,因为理性的有限性,任何人都不可能获得关于他人的所有知识和全部信息,从而交易时需要进行必要的预期;或产生于信任的未来性,因为即便能够获得他人当前的全部信息,也不可能预见他在未来或缺乏监控情形下的行为。因此,信任活动本身只是一种应对不确定性和他人自由的一种策略,并不具有化解交易风险的功效[9]。

信任所伴随的风险使得合同当事人在借助信任减少交易复杂性的同时,不得不借助相应的约束机制降低风险来维护其正常运转[10]。那么,口头或书面的农地流转合同是依据何种类型的信任所做出的选择,又是依据何种信任维持机制来减少其履行风险的呢?

从法学理论层面而言,口头形式与书面形式的农地流转合同只是在合同形式上存在差异,其性质并无二致,其履行都自然地受到法律制度尤其是合同法的保护;然而,正如福柯所指出的,任何话语都需要一套非话语机制支撑才能得以运转[11]。在实务中,口头农地流转合同往往由于“口说无凭”而缺少证据的非话语机制的支撑;因此,只要当事人心存“邪念”而违约,违约的相对方应享有的救济性权利往往只能游离于法律保护之外。故口头农地流转合同的履行只能实然地依靠道德、习俗的约束,并寄希望于对方当事人的诚实信用。据此可以认为,农地流转的口头合同是依据人际信任简化其交易复杂性的。

既然农地流转的口头合同是依据人际信任简化其交易复杂性的,那么,其又是依据何种信任维护机制来化解履行风险的呢?首先,在乡土农村的“熟人社会”中,其成员对彼此之间的个性、品行、脾气、家境以及先前的履约情况都知根知底。这些乡土民情不仅是地方性的,而且是非常个人化的,是交流起来不经济的知识,因此,也是陌生人无法轻易获悉的知识。但对于这些“生于斯、长于斯”的乡土社会成员来说,却是信手拈来、随取随用的知识,其信息成本极低。故农地流转合同的当事人在选择交易方时,可以非常便利地利用这些地方性、个人化的知识,将自己信不过的主体排除在可选择范围之外,以免日后易起纠纷,而不是通过与自己不信任者签订书面合同,寄希望于制度约束来保护自己应得利益。因为,他们深知一旦起了纠纷,即使有书面合同作为证据能诉诸法律主张权利,也将是一件“劳命、伤财、断情”的蠢事。其次,在这样的“熟人社会”中,一方面,由于人情的羁绊,富有“市民社会”成员所不具有的切身责任感和道德感的乡土社会成员,[11]一般更不愿意背负着道德和责任的“债务”而轻易地违反口头农地流转合同的约定;另一方面,“乡土熟人社会具有信息共享的优越性,由于人际关系无间隙、稀薄和简单,某些信息的传播会有着‘长波’效应,能够以较小的失真度而迅速传遍生活圈子”。[12]这就使得社会事务经常处于“半透明”甚或“透明”状态,在事实上将人们的行为置于相互监督的关系中,有利于促进口头农地流转合同的履行。最后,在这样的无形而又无处不在的监督下,如果谁“胆敢”“越雷池一步”违背口头农地流转合同的约定,将很容易被“揭穿”而受到惩罚。一方面,乡土地域的相对闭塞、交往对象的相对特定及交往内容的繁芜复杂,使得违约的相对方,虽然可能就口头约定的事项,由于“口说无凭”而在法律层面的权利保护上“无为”,但在与违约方的日后交往的其他事务中极尽惩罚之能事而“无所不为”;另一方面,由于人情关系网络的存在,违反口头农地流转合同约定的失信行为则意味着很可能失去所有成员的信任,失去所有层面、全方位的重复博弈的可能性。正如苏力先生所洞见的那样,“既然他的行为违背了德克海姆所说的那种由‘社会连带’而产生的集体良知,他就会在无形中受到某种非正式的社会制裁:在一定时期内,他将在一定意义上被‘流放’”[13]。这些惩罚对仅获得“蝇头小利”的违约方来说实在是“得不偿失”。由此可知,紧密的人情网络是人际信任的有效保护机制,通过信息的充分传递以及人际之间重复的、富有深度和广度的博弈,使违约的失信者在未来的日常生活中难以立足,从而有助于社会信任的不断积累,大大降低了口头农地流转合同所蕴含的高风险,也就使得以人际信任为信任基础的小额口头农地流转合同履约率极高。

发生在乡土社会成员与其他“陌生人”之间的农地流转合同,一方面,由于合同当事人之间互不了解,故无法寄希望于乡土社会成员之间的熟悉来选择农地流转合同的对方当事人;另一方面,根据韦伯、明恩溥、雷丁、福山等西方学者的研究结论,中国人普遍对“外人或陌生人”不信任[14]。故处于“陌生”状态的农地流转合同的当事人,不仅无法指望人情约束机制来约束对方当事人按照约定履行口头合同,而且还很容易发生能够逃避各种正式和非正式制裁的违反口头合同约定的行为。故基于市民社会制约因素的考量,富有“经济理性”和“风险意识”的市民社会成员,在签订农地流转合同时,一般会放弃口头形式而选择书面形式,实然地使自己所应享有的权利处于法律保护的框架内,基于制度信任来简化信息不完全所带来的不确定性,并寄希望于制度约束机制化约和防范农地流转合同未来履行所蕴含的风险。

若刨根问底的话,书面农地流转合同的当事人是如何通过制度信任简化了信息不完全所带来的复杂性呢?合同当事人又是如何通过制度约束机制来降低其未来履行所伴随的风险呢?实际上,一方面,民事法律制度是基于对人格的一般抽象来规定民事主体资格条件的,这就使得“陌生”的农地流转合同的当事人既可以免于因双方之间对对方人品的“吃不准”而心存顾虑贻误商机,又可以免除“一心成交”而不得不搜集对方详细信息所必须付出的高昂的信息成本,从而化解了农地流转合同交易的复杂性。另一方面,“制度作为一种行为规范或规则,在引导着人们行动的同时,也排除了一些行为并限制可能的反应。因而制度使得他人的行为变得更可预见,从而为社会交往提供了一种确定的秩序与结构或‘外在支架’。制度促进着可预见性,防止着混乱和任意行为,协调着人们的各种行为,建立起信任”[15]。那么,法律制度是如何引导人们法律行为,又是如何排除和限制违法行为的呢?究其原因,法律制度是通过规定较高的违约成本,并以潜在的国家强制力为保障,确保守约者受益、违约者受损而规制农地流转合同当事人行为的,使合同当事人一般会基于法律制度的约束、惮于违约可能招致的惩罚而如约履行合同,增强当事人履约行为的可预见性,降低了未来履行的风险。

由于市场经济的悄然渗透和现代法治的强势介入,乡土社会的人情网络已开始淡化,乡党邻里话语的强制效用已逐渐减弱。值得庆幸的是,乡土社会成员具有自我调适和修正对人际信任和人情约束机制作用的认识能力,并据此作出农地流转合同形式选择上的相应变化。因此,对人情约束机制松弱早已心知肚明的乡土社会成员,对于一些即使发生在“熟人社会”成员之间的大额农地流转,也不敢过于奢望人情约束机制的作用而寄希望于制度约束机制,从而较多地选择书面农地流转合同。值得一提的是,这种发生在乡土社会成员之间的书面农地流转合同,不仅倚重于制度信任来简化其复杂性,借助于制度约束机制来减少合同未来履行的风险,而且还将人际信任贯彻于合同自磋商至履行的始终,且在一定程度上依靠人情约束机制来规避合同的履行风险。一如前述,由于乡土社会成员之间的知根知底,农地流转合同的当事人在选择书面合同的对方当事人时,就赋予了其人际信任的色彩。另外,乡土社会成员之间签订的书面农地流转合同自成立之时起,不仅依靠制度约束机制来减少其履行风险,还无时不在一定程度上依靠虽已淡化、却远未消失的人情约束机制减少未来的履行风险。

综上所述,农地流转合同是利用人际信任和制度信任互动来简化其未来履行复杂性,并倚重人情约束机制和制度约束机制的“合力”防范风险的。由是可见,乡土社会成员在选择农地流转合同形式,尤其是农地流转合同的口头形式时,早就将其所蕴含的风险及其化解办法纳入了通盘考虑之中;因此,立法者完全没有必要为口头农地流转合同所蕴含的风险而担心不已。

四、 赋予选择权于当事人:农地流转合同形式制度构建的应然选择

通过上述分析可知,农地流转合同形式的制度规定之所以在实践中未得到认可,主要是因为这种法律规定尚未尽合农村的现状,满足农民切身利益的需要。毕竟“法律只是社会需要的产物”。[16]笔者认为,我国农地立法应取消农地流转合同应采取书面形式的规定,将合同形式的选择权赋予当事人。其理由为:

首先,将农地流转合同形式的选择权赋予当事人,是农地法律制度应在考量农村现状的基础上得以构建的必然要求。一如前述,农民是在权衡人情与利益的基础上选择农地流转合同形式的,并利用人情约束机制和制度约束机制的互动来降低风险。一方面,农民选择口头合同可能会给日后农地流转纠纷的解决埋下隐患。然而,由于人情约束机制的现实存在,口头农地流转合同的纠纷很少发生,即使偶有发生,一般也能通过乡土社会自身的纠纷解决机制得以顺利解决,①因此,完全没有必要“因噎废食”、整齐划一地规定农地流转合同应采取书面形式;另一方面,农民合同形式选择的行为偏好并非其风险意识缺乏、法律意识淡漠的“心甘情愿”,而是乡土社会诸多因素制约下的“情非得已”,因此,在乡土社会制约因素未发生根本性嬗变的情况下,这种选择行为也远非一纸规定所能“整齐划一”的。[17]因是之故,为了调和农地法律制度与非正式制度之间的紧张关系,可以利用中国农村特有的熟人社会的制度语境,使农地法律制度在某些“场域”作适当的“退场”,让位于内生于乡土社会的非正式制度,将农地流转合同形式的选择权赋予当事人。因为,熟人之间一般无需法律,或只需很少的法律。[18]

其次,农地法律适用需要农地法律适用之对象,即乡土社会成员的配合,也是农地立法应将农地流转合同形式的选择权赋予当事人的理由之一。法律固然可以无视多数行为主体固有的行为偏好,依靠国家强制力的长期规制而使其行为模式发生一定的嬗变,从而一定程度地实现法律制度的构建作用;然而,值得注意的是,依靠国家强制力得以实施的法律制度对社会成员行为模式的规制作用是有一定限度的,它只能强力地规制少数不合作人的行为,而远不能规制大多数成员的行为偏好。[19]当农民就选择农地流转合同形式的权衡标准达成“地方性共识”,并构成其行动的政治正确和身体无意识时,对乡土社会所有成员都能产生无形的压力,即使法律明文规定农地流转合同应一律采取书面形式也于事无补。因为,任何“冒乡土社会之大不韪”的“诉诸法律”的举动都会使其失去在乡土社会重复博弈的机会。[20]由此可见,现行法律规定与农村“自生自发秩序”的内在机理不相适应甚或冲突,就会使其规制作用大打折扣甚至根本不起作用。据此,法律的制定者如果无视这些内生于乡土社会的制约条件,过于相信法律的规制作用而简单地进行逻辑推演,就会出现我们不愿看到的,却在调查中又不得不一次又一次地面对的法律权威屡遭践踏的尴尬局面。退一步说,即使依靠国家强制力的作用,可以使农地流转合同形式制度得以严格实施,但由于此种规定与农村秩序的内在机理格格不入,其实施成本将十分高昂。

最后,将农地流转合同形式的选择权赋予当事人,是贯彻私法意思自治原则的必然要求。诚如霍恩所言,“法律的一个首要任务是保证公民个人可以通过法律和在法律之内拥有一定自由创造的空间”,[21]具有私法属性的民事法律制度更是以意思自治作为其基本原则。土地承包经营权属于民事法律视野下的财产权,理应贯彻意思自治的私法理念,其流转合同的形式得由双方当事人以其意思表示一致加以选择,农地法律制度无横加干涉的必要。另外,一如前述,农地流转合同的当事人依农地流转方式的不同选择合同的形式,不但并非其风险意识淡漠的表现,反而却是诸多制约条件下的一种理性选择。他们在选择合同形式尤其是口头合同形式时,早已将化解其风险的方法纳入到自己的通盘考虑之中。因此,完全没有必要担心农民起码的智识水平和风险意识,充当农民的“法定监护人”,一厢情愿地规定农地流转合同应采取书面形式。农地立法应将农地流转合同形式的选择权赋予自身利益的最佳判断者———合同当事人。

五、 余论:对农地立法的些许启示

农地流转合同形式制度是调整农地流转法律关系的行为规范,这就使得它无法脱离乡土社会具体语境中的各种因素的制约成为自给自足的制度规定。同理,农地立法不能无视这些制约因素的存在,“自娱自乐”地追求凯尔森所倡导的法律的“纯粹性”。虽然,市场经济的悄然渗透和法治话语的强势介入,使得当今中国的乡土社会已不完全等同于费孝通先生笔下的那个乡土社会了,但其熟人社会的基本特质还未发生根本性的嬗变。[22]熟人社会中的习惯、道德、惯例、风俗等社会规范从来都是其社会秩序和制度不可或缺的部分,也无时不在影响着农地法律制度的运行效果。缘于农地法律制度应回应乡土社会真实诉求的考虑,农地立法就不能无视诸如此类的内生于乡土社会的社会规范的作用。否则,缺乏这些非正式制度和自生自发秩序的支撑和配合,农地法律制度不仅谈不上具有农村社会的亲和力,甚至难以形成合理的、得到普遍和长期认可的正当秩序。[23]

从某种意义上讲,习惯、道德、惯例、风俗等非正式制度,与作为正式制度的法律规范一样,都是为了处理欲望与资源的紧张关系而存在的社会规范,[24]具有维持社会秩序的功效。在“陌生人”的市民社会如此,在具有熟人社会特质的乡土社会更是如此。因是之故,农地立法应“善待”那些与现代法治理念并行不悖的非正式制度,而不应秉承“法律万能主义”理念,“痴望”农地法律制度能调整一切农地关系。申言之,农地法律规范应在某些农地关系“场域”作适当“退场”,而让位于那些内生于农村社会的非正式制度,使农地法律规范与农村非正式制度在调整农村土地关系中实现良性互动,达到“超越法律”(波斯纳语)的理想状态。这样不仅可以避免法律越多、秩序越少的尴尬局面,[5]58提高农地法律制度的运行效果,而且还可以利用熟人社会具体场景的约束作用来降低农地法律制度的实施成本及其监督成本。

[参考文献]

[1] 翟学伟.人情、面子与权力的再生产[M].北京:北京大学出版社,2005:86.

[2] Lin Yutang.My Country and My People[M]. New York: The John Day Company, 1935:91.

[3] 贺雪峰.新乡土中国[M].桂林:广西师范大学出版社,2003:42.

[4] 黄光国.中国人的人情关系[C]∥文崇一.中国人:观念与行为.南京:凤凰出版传媒集团,江苏教育出版社, 2006:35-40.

[5] 费孝通.乡土社会、生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:58,76.

[6] 张静.现代公共规则与乡村社会[M].上海:上海书店出版社,2006:221.

[7] 陈小君等.农村土地法律制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2004:29.

[8] 卢曼.信任[M].瞿铁鹏,译.上海:上海世纪出版社,2005:10.

[9] 郑也夫.信任合作关系的建立法律论文代写与破坏[M].北京:中国城市出版社,2003:272.

[10] 林聚任.社会信任和社会资本重建[M].济南:山东人民出版社,2007:149.

[11] 苏力.制度是如何形成的[M].北京:北京大学出版社,2007:71.

[12] 刘雷.现代社会中的信任危机研究[D].西安:陕西师范大学,2007:9.

[13] 苏力.法治及其本土资源[M].北京:中国政法大学出版社,2004:32.

[14] 董才生.社会信任的基础:一种制度的解释[D].吉林:吉林大学哲学社会学院,2004:3.

[15] 柯武刚.制度经济学一社会秩序与公共政策[M].韩朝化,译.北京:商务印书馆,2002:112.

[16] 霍贝尔.原始人的法[M].严存生,译.北京:法律出版社,2006:272.

[17] Ellickson R C.Order without Law, How Neighbors Settle Disputes[M]. Boston:Harvard UniversityP1991:286.

[18] 布莱克.法律的运作行为[M].唐越、苏力,译.北京:中国政法大学出版社,2004:47.

[19] 博登海默.法理学、法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,2004:364.

[20] 桑木谦.私人之间的监督与惩罚[M].济南:山东人民出版社,2005:39.

[21] 霍恩.法律科学与法哲学导论[M].罗莉,译.北京:法律出版社,2005:29.

[22] 苏力.批评与自恋[M].北京:法律出版社,2004:86.

[23] 张维迎.信息、信任与法律[M].北京:三联书店出版社,2003:51.

[24] 徐国栋.人性论与市民法[M].北京:法律出版社,2006:165.